日本ワインは近年ますます注目を集め、全国各地で新規ワイナリーの増加や、日本ワインに特化したイベントの開催などが目立ってくるようになりました。

ワイン産地として第3位の日本ワイン製造量を誇る北海道も、栽培・醸造技術の向上や知識・経験の集積により、ますます一大産地としての盛り上がりも見せています。

日本のワイン産地として欠かせない北海道ですが、山梨や長野などの他の産地と比べて何が特徴的なのか、ワイン造りの歴史や栽培が盛んな品種、実際に訪れることができるワイナリーまで一挙にご紹介したいと思います。

これを読めば北海道ワインの基礎知識が分かります!

北海道ワインとは

北海道でワインが造られるようになった歴史や、他の日本の産地との違いについてご紹介します。

北海道のワイン造りの歴史

北海道に最初にブドウ樹が植えられたのは1875年で、北海道開拓使から生食用のブドウの苗木を配布されたのが始まりと言われています。

翌年の1876年には札幌でヤマブドウからワインが造られますが、当時は人気が出ず、1913年に廃業しました。1960年にようやく十勝地域にある池田町で再びヤマブドウでワインを造る計画がスタートします。

1979年には現在も北海道で栽培が盛んなミュラー・トゥルガウという白ブドウの収穫に成功し、ヨーロッパ系ブドウ品種からワインが造られるようになりました。

徐々にワイン産地としての知名度を広げ、北海道に限らず日本ワインがブームになり始めた2000年以降は特にワイナリーが急増しています。

2022年現在は50以上のワイナリーが存在し、施設を持たずに造る生産者を含めるとさらに多くなります。家族経営などの小規模ワイナリーが多いですが、近年は大手の飲料メーカーや異業種からワイン造りに参入する企業も増えています。

海外の老舗ワイナリーの参入もあり、フランス・ブルゴーニュで300年以上もの歴史をもつ『ドメーヌ・ド・モンティーユ』がワイン造りの場として函館を選んだことも話題になりました。

また、2022年には道と北海道大学が世界に通用するワイン産地を目指す構想『北海道ワインバレー』を立ち上げ、産学官が連携してワイン造りを支援しようという動きもあります。

ブランドとしての『北海道』ワイン

2018年には地理的表示(GI)として『北海道』が指定されました。

地理的表示(GI)とは、『地域の農産物や食品をブランドとして登録、保護する制度で、産地名の適切な使用、ブランド価値の保護、消費者の適切な商品選択』などを促すために国税庁が認定しているものです。

つまり、北海道がワイン産地として正式にブランディングされたということです。

『原料には北海道で収穫されたブドウを100%使用すること』などの基準をクリアしたワインにのみ『北海道』という産地名の表示が可能です。

ちなみに、日本のワイン産地としては『山梨』に次ぎ2番目の登録となります。

産地としての特徴

一般的にワイン用のブドウは北緯30~50度、南緯30~50度の間で育つと言われていますが、北海道は北緯42度から45度の間にあり、冷帯多雨気候にあたります。

ブドウ生育期中の1日の気温の変化が大きく、「冷涼」というのが一番の特徴になります。

気候的特徴から、ブドウが熟して糖度が上がっても有機酸も下がらずにブドウを収穫することができます。ワイン用ブドウにおいては糖度だけでなく「酸」も重要な要素になるので、北海道はワイン産地として適していると言えます。

また、梅雨や台風の影響も少なく、夏の降雨量は少ないことから病害が少ないというのもワイン造りにおいて大きなメリットです。

自然条件が良いため、無農薬または減農薬でブドウを栽培しているところも多いです。北海道にナチュール寄りの造り手が多いのも、北海道の気候条件がそれを可能にしているということがあるかもしれません。

小規模ワイナリーの自社畑率は本州に比べて高く、フランスで言う『ドメーヌ』型のワイナリーが多いです。

ちなみに、ブドウの収穫時期は9月~10月がメインになります。収穫の様子については以下の関連記事をご覧ください。

北海道ワインの主な産地

ワイン造りにおいては北は名寄、南は函館、東は北見までワイナリーが点在しています。

2021年からは、最東端である根室でもワイン用ブドウの栽培に取り組んでいる所があります。

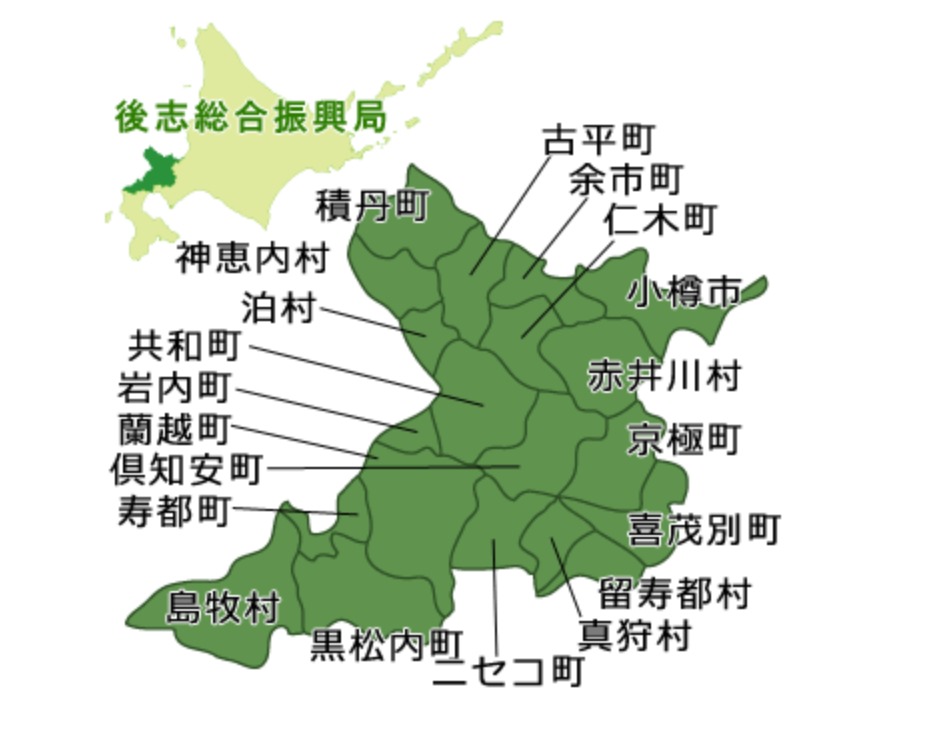

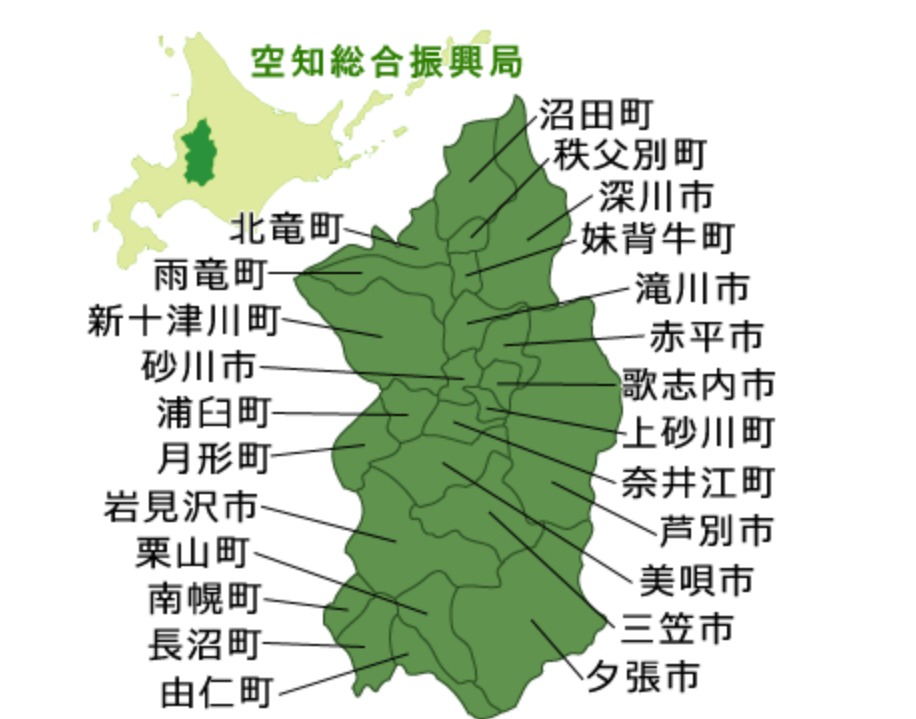

広くワイナリーが分布している北海道ですが、特にワイナリーが集合しワイン産地として有名なのが小樽や余市、ニセコなどを含む後志地方と、岩見沢や三笠、長沼などを含む空知地方です。

ここでは、ワイン生産地としての特色がはっきりしつつあるこの2つの産地を主にご紹介したいと思います。

後志地方

後志地方は20の自治体から成ります。その中でも特に余市町は、ワインに使われるブドウの収穫量も北海道全体の半数近くを占めています。2022年現在では、余市町内だけで14ものワイナリーが存在しています。他に施設をもたない造り手を含めると、実際にはもっと多くなります。

余市町は日本海に面し、海の影響を受けるため気候は比較的温暖かつ、羊蹄山から吹く南西の風が湿気からくる病害を防いでいます。そのためブドウの収量は安定し、高品質なブドウ栽培が可能です。

ブドウ品種は主にケルナーやミュラートゥルガウなどの白ブドウ品種、ツヴァイゲルトレーベやピノ・ノワールなどの黒ブドウ品種の栽培が盛んです。また、近年はシャルドネの栽培に取り組む所も増えています。

また、余市町のワイン造りを語る上でドメーヌ・タカヒコの存在は欠かせません。当時、まだ余市町にワイナリーが一軒しかなかった2010年にワイン造りを始め、それ以来自己の哲学をもって造り続けているワインは今や入手困難なほどの注目を集めています。

他にも丁寧な手仕事でワイン造りをする小規模なワイナリーがたくさんあり、今やワイン産地として欠かせない存在です。

町としてもワインツーリズムに力を入れており、今後のさらなるワイン産地としての成長が期待できます。

余市周辺のワイナリー情報については『余市・仁木 ワインツーリズムプロジェクト』をご参考下さい。

空知地方

北海道の内陸部に位置する空知エリアは24の自治体から成ります。道内有数の豪雪地域ですが、春夏秋は気候が穏やかで自然災害が極めて少ないことが特徴です。

ブドウ畑は自然の光をたっぷり浴びられるよう、なだらかな丘陵の斜面に葡萄畑が広がっています。

2022年現在、空知地方には16ものワイナリー・ヴィンヤードがあります。「美唄三笠線」、「岩見沢三笠線」、「三笠栗山線」、「恵庭栗山線」、「夕張長沼線」の道道を通る全長約54kmの道路沿いに多くのワイナリーやヴィンヤードなどが点在するから、「そらちワイン街道ワイナリーロード」とも呼ばれ、美しい景観に溶け込むヴィンヤードが印象的です。

複数のブドウを混ぜてタンク内で一緒に発酵させる「混醸」という手法を採用する生産者もおり、ブドウが育つ土壌の反映に重きを置いたワイン造りに特徴があります。

また、岩見沢でカスタムクラッシュワイナリー(委託醸造所)として多くの造り手を受け入れ、自然派の造りをいち早く日本で実践し知識や技術を共有する10Rワイナリーのブルース・ガットラヴさんの存在は非常に大きいです。

そのような立役者の存在もあり、空知地方のワインが一堂に会する「そらちワインピクニック」は近年道外のワインファンもわざわざ訪れるほどの人気ぶりです。

空知のワイナリー・ヴィンヤード情報については『空知総合振興局 そらちワイン街道のワイナリーヴィンヤードの紹介』をご参考下さい。

北海道で育つブドウ品種

山梨は甲州、長野はメルローが有名なように、北海道ではどのようなブドウからワインが造られているのでしょうか?

北海道は日本の他の産地に比べ、その冷涼気候からドイツ系品種や耐寒性のある品種が多く栽培されています。

また、ヤマブドウ種や、従来はジュースや生食用で使われることが多いナイアガラでワインを造るところもあり、産地が広く分布するだけにワイン造りにおいても多様性を感じます。

以下、北海道に多いブドウ品種を一部ご紹介します。

ケルナー(白ブドウ)

北海道では欠かせないドイツ系品種で、黒ブドウのトロリンガー種と白ブドウのリースリング種の交配で生まれた品種です。

耐寒性が高く、余市を中心に栽培されています。

アロマティックな印象とみずみずしい酸味が特徴で、スッキリとした辛口ワインからスパークリングワイン、遅摘みしたケルナーで甘口ワインまで幅広く造られています。

ミュラートゥルガウ(白ブドウ)

こちらも元々ドイツで栽培が盛んな品種です。

フルーティーさを感じながらも軽さがあり、酸が穏やかでニュートラルな印象の品種です。

若いうちに飲むのが一般的とされています。

こちらも余市町で栽培が盛んな品種で、その軽さを生かしてお食事と合わせやすいワインになることが多いです。

シャルドネ(白ブドウ)

白ブドウ品種として有名なシャルドネも近年は増えています。

気候条件や醸造方法によって幅広いタイプのワインが生まれます。

スッキリとした酸を生かしたタイプもあれば、樽を使ったふくよかなタイプもあり、まだまだ今後の成長が期待される品種です。

ピノ・ノワール(黒ブドウ)

言わずと知れた、偉大なワインを生み出すポテンシャルがある品種です。

栽培が難しいと言われるピノ・ノワールですが、近年は後志地方と空知地方で栽培が増えています。

産地や醸造方法によりさまざまなスタイルのワインが生まれますが、北海道のピノ・ノワールは繊細ながらも口にじわっと広がる旨味が特徴です。

日本人が感じる「旨味」を生かしたピノ・ノワールは、北海道だからこそ表現できると言っても過言ではなく、近年評価を高めています。

ツヴァイゲルトレーベ(黒ブドウ)

オーストリア原産の黒ブドウ品種です。

ベリー系のアロマに、ほんのりスパイシーさと土っぽさを感じられます。

早飲みタイプのフレッシュなものもあれば、タンニンを生かした力強いワインもあります。

北海道では穏やかな酸を生かし、軽快かつ上品に仕上げられたワインが多いです。

ナイアガラ(白ブドウ)/ラブラスカ種

ラブルスカ種とは北米原産のブドウですが、北海道の気候で育ちやすくワイン用としても栽培されています。欧州ではワイン用に不向きとされていますが、最近は北海道の気候風土を反映したワインとして一種の地位を確立しています。

華やかな甘い果実の香りとフルーティーな味わいが特徴です。

ナイアガラを使ってスパークリングワインやオレンジワインを造っているところもあります。

キャンベルアーリー(黒ブドウ)/ラブラスカ種

ナイアガラと同様に、従来はジュースや生食用で使われていましたが、近年はワインを造るところも多いです。

ストロベリーのような甘い香りとすっきりとした酸が特徴です。

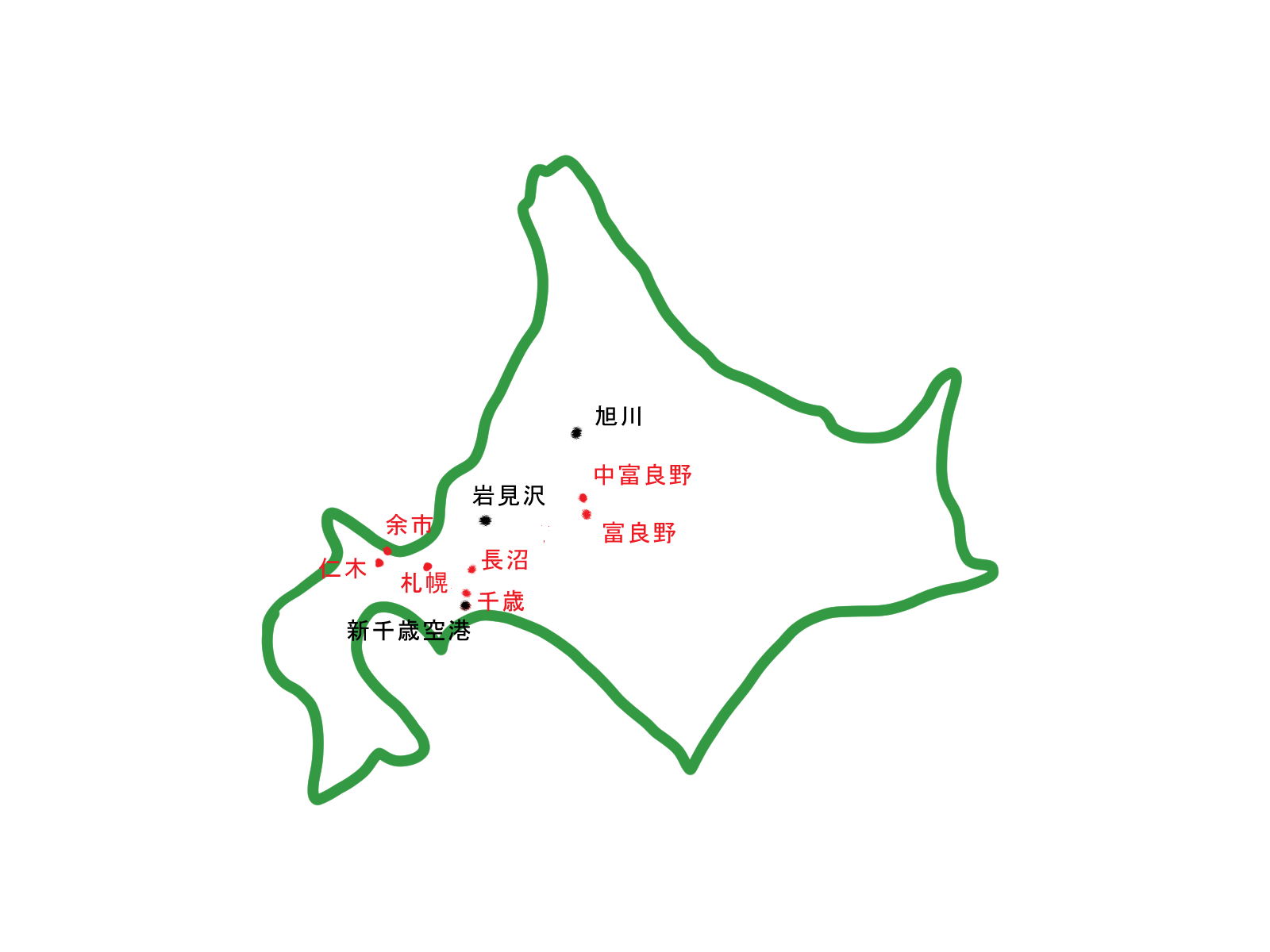

訪問ができる 北海道のワイナリーの紹介

北海道で実際に訪問ができるワイナリーを一部ご紹介します。

ワインの試飲・購入ができ、場所的に立ち寄りやすい、またはおすすめ観光エリアにあるという条件で選んでいます。

キャメルファームワイナリー(余市町)

コーヒーと輸入食品で有名な『KALDI』が展開するワイナリーで、余市町のブドウ栽培で有名な登地区に位置します。

現地のショップからは広大な畑が広がり、ゆっくり景色を眺めながら有料で試飲をすることもできます。ワイナリーツアーも実施しています。

| 住所 | 〒046-0002 北海道余市郡余市町登町1408番地 |

| 電話番号 | 0135-22-7751 |

| 営業時間 | 営業時間: 10:00-17:00 休館日:夏季(4月頃~10月頃)火曜 冬季(11月頃~4月上旬)月火水 |

| アクセス | 車:新千歳空港から 余市.IC経由 約1時間30分。 電車:JR新千歳空港から余市駅まで約2時間。余市駅からタクシーで約10分。 |

| URL | https://camelfarm.co.jp/ |

ルレーヴワイナリー(仁木町)

仁木町でご夫婦2人で営むワイナリーです。5月~9月の間はカフェを営業しているので、目の前に広がる畑を眺めながらゆっくりワインと食事を楽しむことができます。

| 住所 | 〒048-2401 北海道余市郡仁木町旭台303 |

| 電話番号 | 0135-31-3311 |

| 営業時間 | 営業時間:11:00-14:00 営業日:5月〜9月の土・日のみ(収穫・醸造時期は不定休) |

| アクセス | 車:新千歳空港から 余市I.C経由 約1時間40分。 電車:JR新千歳空港から仁木駅まで約2時間。仁木駅からタクシーで約5分。 |

| URL | https://le-reve-winery.com/ |

ふらのワイン(富良野市)

1972の創業以来、地域に根ざしたワイン造りをブドウ栽培から丁寧に行っています。

近くには『ふらのワインハウス』があり、美しい富良野市街を眺めながら、地元の食材を使った料理やチーズフォンデュが楽しめます。

| 住所 | 〒076-0048 北海道富良野市清水山 |

| 電話番号 | 0167-22-3242 |

| 営業時間 | 営業時間:9:00-17:00(通年) 休館日:年中無休(年末年始を除く) |

| アクセス | 車:新千歳空港から 道東自動車道 占冠 I.C経由 約2時間。 |

| URL | http://www.furanowine.jp/ |

ドメーヌレゾン(中富良野町)

空知郡中富良野町に位置し、ヤギとの共生を生かした『サスティナブル』な運営を中心にワイン造りをしてます。

レストランやカフェも併設し、無料のワイナリーツアーもあるのでレジャー感覚でゆっくりと過ごすことができます。

有名な観光エリアにあるので、お出かけついでに寄れるのがおすすめポイントです。

| 住所 | 〒071-0771 北海道空知郡中富良野町東1線北4号 |

| 電話番号 | 0167-56-7525 |

| 営業時間 | 営業時間:11:00-L.O16:30 ※営業日に関しては公式サイトをご参照下さい。 |

| アクセス | 車:新千歳空港から 道東自動車道 占冠 I.C経由 約2時間30分。 電車:JR富良野線「学田」駅より 徒歩15分。 |

| URL | https://domaine-raison.com/ |

さっぽろ藤野ワイナリー(札幌市)

札幌市の中心部から車で約35分の場所に位置し、気軽に行くことができます。

亜硫酸塩を最小限に抑え、無濾過、天然酵母で醸造するワインが特徴です。

すぐ近くにイタリアンレストラン『カフェ&レストラン ヴィーニュ』があり、さっぽろ藤野ワイナリーのワインとともに楽しむことができます。

| 住所 | 〒061-2271 札幌市南区藤野670番1号 |

| 電話番号 | 011-593-8700 |

| 営業時間 | 営業時間:11:00-17:00 定休日:火曜日(その他お盆休みや年末年始休みなど) |

| アクセス | 車:新千歳空港から 恵庭I.C 経由 約1時間。 |

| URL | https://www.vm-net.ne.jp/elk/fujino/index.html |

千歳ワイナリー(千歳市)

新千歳空港から車で15分くらいの所にあります。

品質が高いことで有名な木村農園(余市町)のピノ・ノワールやケルナーからワインを造っています。

無料の見学ツアーもあるので、気軽に立ち寄れます。

| 住所 | 北海道千歳市高台1丁目7番地 |

| 電話番号 | 0123-27-2460 |

| 営業時間 | 営業時間:9:00-17:00 ※営業日に関しては公式サイトをご参照下さい。 |

| アクセス | 車:新千歳空港から約15分。 電車:JR千歳駅から徒歩10分。 |

| URL | http://www.chitose-winery.jp/ |

馬追(マオイ)蒸溜所(長沼町)

今じわじわと人気を集めている長沼町に位置するワイナリーです。

2022年からはワインだけでなく、ブランデー、フルーツブランデー、ウイスキーの蒸溜も同じ施設内で行っています。

施設からは長沼町の広大な景色を一望することができます。

元々は『長沼温泉』や『長沼ジンギスカン』で有名な長沼町ですが、近年はおしゃれなカフェや宿泊施設、飲食店などが増え、移住先や観光地として密かに人気を博しています。

| 住所 | 〒069-1316 北海道夕張郡長沼町加賀団体 |

| 電話番号 | 0123-88-3704 |

| 営業時間 | 営業日:土曜日 13時00分~15時00分 日曜日 13時00分~15時00分 祝日 13時00分~15時00分 ※年末年始、繁忙期、収穫期など変更になる場合があります。 |

| アクセス | 車:新千歳空港から車で約30分 |

| URL | https://maoidistillery.com/ |

※各ワイナリーの営業日や営業時間に関しては、各公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。

北海道のグルメ、大自然と一緒にワインを楽しもう!

何といっても北海道は、広大に広がる大自然とその土地ならではの食材やグルメが魅力です!

そうした環境で飲む北海道ワインは、より一層飲む人の五感を刺激するはず。

生産者それぞれの考えや技術が詰まったワインを、ぜひ北海道でお楽しみいただければと思います。

.png)