日本ワインとは、『国内で収穫されたブドウのみを使用し、日本国内で製造された果実酒』のことを言います。

海外でも評価されるワイナリーが増えてきた一方で、「日本ワインは高い」という声を時々耳にします。

今回は日本ワインは高いか否かの問いを、原価から紐解いてみたいと思います。原価と言ってもお金の計算をするのが目的ではなく、原価の特性ごとに考えることでその背景にある構造を浮かび上がらせるのが目的です。

果たして日本ワインは高いのか?

今回は【直接材料費編】です。

日本ワインの原価➀ 直接材料費

ワインを製造するのにも自社畑を保有する/しない、自社での醸造/委託醸造や規模の違いによるコストの差もあるため、今回は以下の条件で考えてみたいと思います。

➀ブドウは契約農家からの買取

②自社でワイナリー施設を持つ

③年間1万本程度の生産

③の条件に関してはワインの製造最低ラインがワイン特区で2000ℓ、それ以外だと6000ℓという日本の法律や利益を出すための最低本数に基づいて設定しております。

ワイン用ブドウはいくら?

北海道のワイン市場を例に考えてみます。

北海道の中でもワイン用ブドウの供給地として有名な余市町。北海道の他の生産地と比較しても安定的に質の高いブドウを生産する地域と言われています。契約方法にもよりますが、今回は相場を1㎏あたりおよそ300~400円と想定します。

これは他のワイン大国と比べると若干高い数字になります。(ブルゴーニュのグランクリュなど名高い生産地はまた別の話になりますが…。)なぜなら生産者の規模が小さく、機械より人の手による作業が大きいからです。また、より高品質なワインを造るため収量も少なく制限され、日本の人件費のことも考えると生産者としてはギリギリの数字でしょう。

ちなみにブルゴーニュのグランクリュでは1kgあたり約2,000円ほどになるとも言われています。これは純粋な生産コストに加えて特級畑としての付加価値によるものです。

そこで、ワイン1本(750ml)を造るのにどれくらいのブドウが必要だと思いますか?

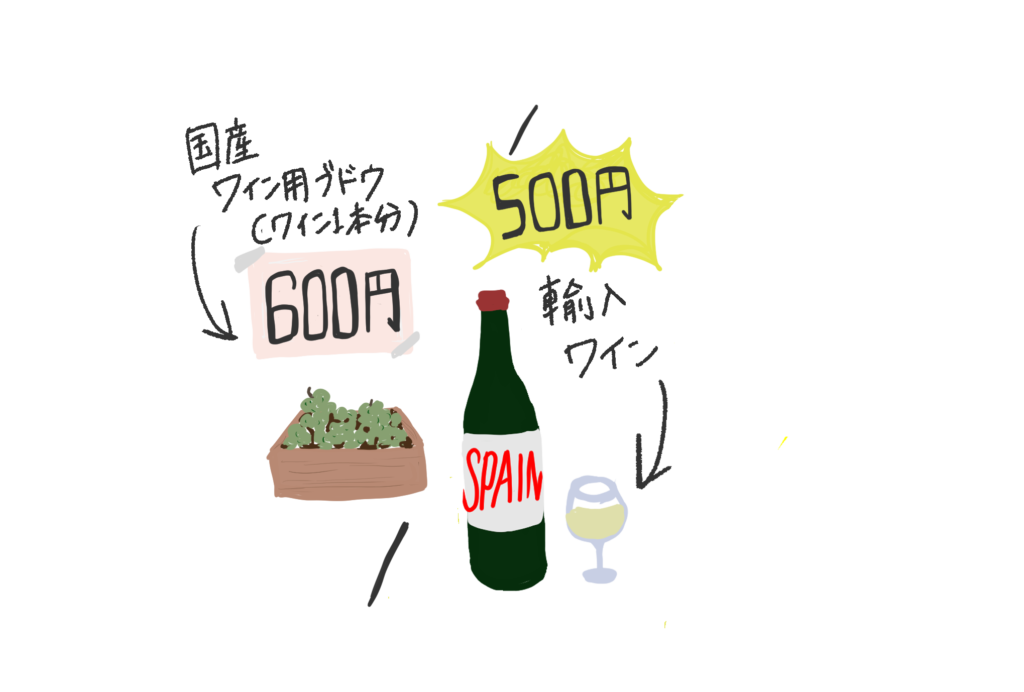

ワイン醸造家の考えにもよりますが搾汁率が60~70%だと想定して、ワイン1本に対してブドウは1.5kgくらい必要になるでしょう。そうするとワイン1本におよそ600円の原料費がかかることになります。

その他の直接材料費

その他分かりやすく必要なものと言えば瓶・コルク・キャップシール・エチケットです。これら合わせて安く見積もっても300円くらいです。

ぱっと見た目で必要な材料費だけで900円くらいになります。

どうでしょう。ワインを造るための材料を揃えただけでも900円です。

あなたの目の前にはまだブドウしかありません(笑)。

ワイン用ブドウは高い?

ここまでで一旦、ワイン用ブドウは高いのかどうなのか考えてみましょう。

「分からない」というのが正直な答えです。

なぜかと言うと、ブドウの品質を基準にその価格が高いのか適正なのかを判断するべきだからです。

一部の畑では自分たちの造ったブドウへの自信と対外的な評価もあり、その年ごとの品質を基準に買い手と価格交渉をする農家の方々がいます。買い手としては例え原料コストがかかっても品質の高いブドウで美味しいワインを造り、価値に見合った適正価格でワインを販売することができます。

しかし日本の現状だと品質に関係なく毎年買い取る期間契約が多く存在しています。しかも期間が10年と定められていた時の価格改定が数年に1度という例もあります。

基本的にはブドウの質が上がっても下がっても、毎年同じ金額で売り買いすることになるのです…。

私たち醸造家は美味しいワインを造ることが目的なので、本来であれば年ごとにブドウの品質を見極めた上で交渉する方法がベストだと言えます。例えばニュージーランドでは1年契約が一般的で、買い手がブドウ生産者を選ぶだけでなく、生産者側もより美味しいワインを造ってくれるワイナリーを選ぶ立場でもあるのです。

醸造家がブドウの品質を追求するのと同時に、ブドウ生産者も出来上がったワインを評価するところまでが役割だと認識することが重要なのではないでしょうか。

自社一貫は正義なのか

ちなみに、自分で畑をもつという選択肢を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。実際に新しくワイナリーを始めるほとんどの方々はご自身で畑をもつケースが多い気がします。ワインはブドウが命なので、自分でブドウを管理したいと思うのは当然です。

ただ、自分で畑をもつことだけがブドウを管理する唯一の方法なのでしょうか。要は、契約農家さんとのコミュニケーションを取って自分の思いを実現してもらうという関係性ができればそれが選択肢になるということです。

自分で畑をもつと想像する以上の制限やリスクを受けるのに加え、当たり前ですが費用も全て自分で負担しなければなりません。「美味しいワインを適正価格で届けること」を考えるのであれば、栽培はその道のプロに任せるという方法も現実的と言えるのではないでしょうか。どちらの選択肢が良い悪いということではなく、造り手は何が大事かを本質的に考えた上で判断することが重要だということです。

以上「日本ワインは高いのか」という問いに対して原価を紐解いてきたことで、生産現場の課題が見えてきたのではないでしょうか。課題が明らかになれば、それに対して解決法を考える段階へと前進することができます。

次回は【設備・まとめ編】です。

ワイナリーにとっても悩ましい設備について切り込むことで、日本のワイン造りについてより深堀りしていきます。

WineGrower 麿直之(マロナオユキ)

2014年 外資系製薬会社のMRを辞めワイン醸造家としての道へ

北海道にあるワイナリーの立ち上げから携わり醸造責任者を務めながら冬の間は南半球で修行を積む。

世界最大のコンクール’DECANTER WORLD WINE AWARD2020’にて自身が醸造した赤ワインで金賞受賞。

2021年にはアメリカの権威あるプログラム’UC Davis Winemaking Certificate Program’を修了する。

2023年に醸造設備をシェアできるHokkaido SPACE Wineryを長沼町に立ち上げ、自身のブランド【MARO Wines】を手掛ける。

WineGrower 麿直之(マロナオユキ)

2014年 外資系製薬会社のMRを辞めワイン醸造家としての道へ

北海道にあるワイナリーの立ち上げから携わり醸造責任者を務めながら冬の間は南半球で修行を積む。

世界最大のコンクール’DECANTER WORLD WINE AWARD2020’にて自身が醸造した赤ワインで金賞受賞。

2021年にはアメリカの権威あるプログラム’UC Davis Winemaking Certificate Program’を修了する。

2023年に醸造設備をシェアできるHokkaido SPACE Wineryを長沼町に立ち上げ、自身のブランド【MARO Wines】を手掛ける。

.png)